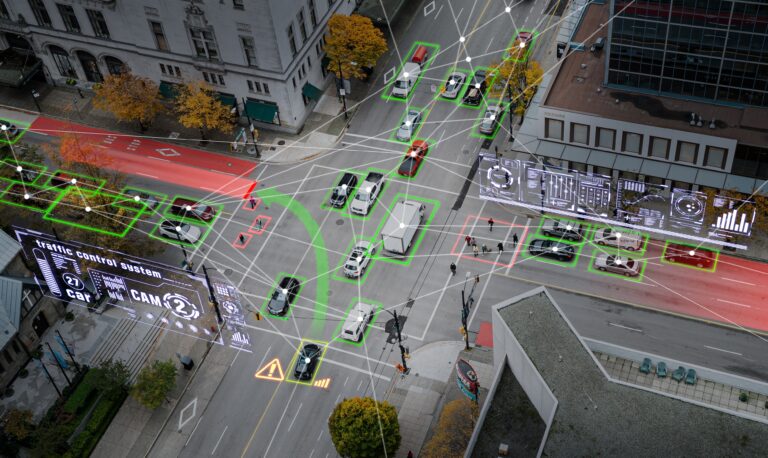

“Non potendo fermare il cambiamento dobbiamo essere in grado di cambiare noi”: a dirlo è Gabriella Bagnato, docente di leadership development, selezione e sviluppo alla Sda Bocconi School of Management, in riferimento alla vicenda Uber. Vicenda che, vedendo contrapposti da un lato i tassisti tradizionali e dall’altro gestori e operatori dell’applicazione per cercare un autista da smartphone, ha fatto riemergere con forza una questione più volte dibattuta negli ultimi anni: l’innovazione digitale distrugge posti di lavoro? Non sono solo i guidatori di taxi a temere di essere spodestati da un’app: da tempo diversi mestieri e professioni stanno scomparendo o si stanno radicalmente trasformando, mentre sono in ascesa nuove professionalità che richiedono nuove competenze. La rabbia dei tassisti milanesi è l’ennesimo sintomo di un timore ormai diffuso: quello che le nuove tecnologie, invece di portarci nel futuro, finiscano per rubarcelo.

Ma è proprio così, professoressa Bagnato? L’innovazione fa perdere il lavoro?

Non distrugge mestieri e professioni, ne crea di diversi: diminuiscono in certi ambiti, ma in altri ne nascono di nuovi. Il problema è che chi svolge una professione da molti anni ha accumulato una serie di esperienze e competenze e a un certo punto si rende conto che tutto ciò che ha appreso non è più utile. Questo perché negli ultimi 20 anni lo scenario è completamente cambiato: all’epoca si entrava in azienda, vi si rimaneva per un periodo prolungato di tempo o per tutta la vita e il lavoro rimaneva sostanzialmente uguale a se stesso perché i supporti tecnologici non avevano una evoluzione così rapida come quella attuale. Negli ultimi anni si è verificata un’accelerazione non solo tecnologica ma di modelli di business. E diverse aziende sono state costrette a cambiare per sopravvivere.

È quello che consiglierebbe ai tassisti in lotta contro Uber? Cambiare per sopravvivere?

Non mi permetto di dare consigli. E capisco la loro situazione, mi rendo conto dei problemi che hanno: le licenze costose, un progetto di vita ormai avviato…Ma come possiamo mettere un freno all’evoluzione dei modelli di business? Del resto è lo stesso problema di molte altre categorie di lavoratori, quasi tutte, direi. Penso a noi docenti: nel momento in cui si decide che i corsi di un’università italiana devono essere tenuti in inglese (ed è successo), i professori che non sanno l’inglese sono fuori. L’esempio classico sono gli operai: le aziende hanno automatizzato i percorsi produttivi, così le attività ripetitive, faticose o pericolose vengono svolte dalle macchine. Ma questo ha comportato la perdita di posti di lavoro. Però, ripeto, il cambiamento investe praticamente tutte le categorie produttive: faccio fatica a individuarne qualcuna in cui il lavoratore si può permettere di essere ancora ciò che era, senza evolvere. Del resto siamo noi che lo chiediamo: noi utenti che desideriamo soluzioni innovative per semplificarci e migliorarci la vita.

Allora, se il fenomeno è così evidente, perché tanta resistenza al cambiamento, anche da parte dei tassisti?

Perché cambiare è costoso. Siamo progettati per essere resistenti al cambiamento, ci piace e ci fa comodo utilizzare le competenze acquisite. Invece dobbiamo imparare a rimetterci in gioco.

Non c’è il rischio che la riqualificazione professionale finisca per essere appannaggio dei ceti più elevati, che possono investirvi tempo e risorse?

Certo, c’è un costo in termini di tempo ed energie. In Italia servirebbe una cosa che è già molto diffusa nei Paesi anglosassoni: la formazione continua. Negli Usa, per esempio, un ingegnere della Nokia, mentre è ancora dipendente, può decidere di seguire un corso serale per fare l’assistente sociale, dopodiché è pronto per cambiare completamente ambito di lavoro. E la società americana lo accoglie in modo positivo, mentre da noi c’è la tendenza a non dare troppo fiducia a chi, a metà del cammino lavorativo, decide di cambiare settore. In Italia serve insomma un sistema educativo in grado di fornire i necessari strumenti alla riqualificazione. I costi per reinventarsi un lavoro? Oggi ci sono molte professioni o iniziative imprenditoriali in cui l’investimento iniziale è basso proprio grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.

E in questo la politica quale ruolo dovrebbe giocare? A parte il premier Renzi, sul caso Uber sembra che gli altri non abbiamo le idee chiare o siano contrari all’innovazione…

La politica dovrebbe spingere per far evolvere il sistema educativo e la gestione del lavoro. Purtroppo è noto che la reattività del sistema è più lenta della reattività individuale. Ma si andrà comunque sempre più verso l’innovazione: è una rivoluzione culturale che porterà necessariamente anche a cambiamenti istituzionali.

Ma in concreto quanti posti sono stati guadagnati, e quanti perduti in Italia, nell’ultimo ventennio, a causa dell’innovazione tecnologica?

I numeri esistono, ce l’hanno le Camere di Commercio ed altri enti preposti: vanno estrapolati ed elaborati. Per parte mia posso citare una ricerca internazionale condotta da Fortune 100 su 10 top manager internazionali, che a mio parere fotografa molto bene la situazione: è emerso che dal 1980 al 2011 sono estremamente diminuiti i ‘fedelissimi’. Mi spiego: negli anni Ottanta i posti al vertice erano in mano a dirigenti che erano rimasti nella stessa azienda per tutta la vita. Nel 2011 tutto è cambiato: i top manager sono quelli che hanno ricoperto più incarichi in svariati gruppi. Qui diventa fondamentale il concetto di employability.

Cosa significa?

È la costruzione della possibilità di spendersi in aziende diverse dalla propria. Essendo ormai chiaro a tutti che quasi sicuramente non si trascorrerà tutta la vita in una stessa azienda, il dipendente dovrebbe preferire quei luoghi di lavoro che, oltre allo stipendio, gli garantiscano di sviluppare una propria employability, cioè un bagaglio di esperienze, competenze e relazioni che poi possano servire quando deciderà di – o dovrà – cambiare lavoro. Dovrebbero rifletterci tutti, anche i tassisti.

No signora Bagnato,non ci siamo. Il mestiere di Taxista non è affatto obsoleto o superato da tecnologie o “modelli di business” nuovi. Sarebbe altrimenti incomprensibile l’ossessivo interesse dei gestori di App x taxi e taxisti. La questione è più semplice. Si vuole sostituire gli attuali operatori con “driver occasionali” sprovvisti di partita iva/inps/inail(quindi esenti dai relativi obblighi fiscali/previdenziali) e licenze (e quindi esenti da relativi obblighi di omologazione,controllo,revisione dei veicoli). In sintesi una concorrenza distruttiva al ribasso a danno degli operatori con vantaggi per l’utenza (sia tariffari che qualitativi) tutti da dimostrare. Vedi il clamoroso fallimento della deregulation del servizio taxi intrapreso in Irlanda,Olanda,Svezia e culminato con una draconiana ri-regulation del settore. Non solo. La polemica di questi giorni in USA sulle pratiche definite di “Pricing-sorce” suonano come un ulteriore clamoroso campanello d’allarme. Vedi Airbnb,uber e la share-economy finiscono nel mirino della giustizia USA” di Federico Rampini LaRepubblica 26/04/2014

E’ inevitabile che la tecnologia annulli o renda assai meno importante ilvalore di “competenze” che un tempo erano esclusive e un tempo erano di tutti. Con l’ausilio di uno smartphone e di una app gratuita, oggi chiunque è in grado di condurre chiunque con un mezzo dovunque sia richiesto.

Al netto delle competenze, l’unica differenza tra un tassista e uno di noi è il tema annoso delle licenze, comprate a caro prezzo e usate come liquidazione/pensione, e la quantità di controlli su conducenti e veicoli (ostacolo facilmente superabile). Quindi è solo questione di tempo: un approccio serio sarebbe quello di pensare legoslativamente ad un risarcimento/uscita progressiva dal problema licenze, ma anche dall’idea che a svolgere un certo mestiere sia una lobby blindata e con privilegi eterni ed immutabili.